■青岛财经日报/首页新闻记者 孙梦 梁源

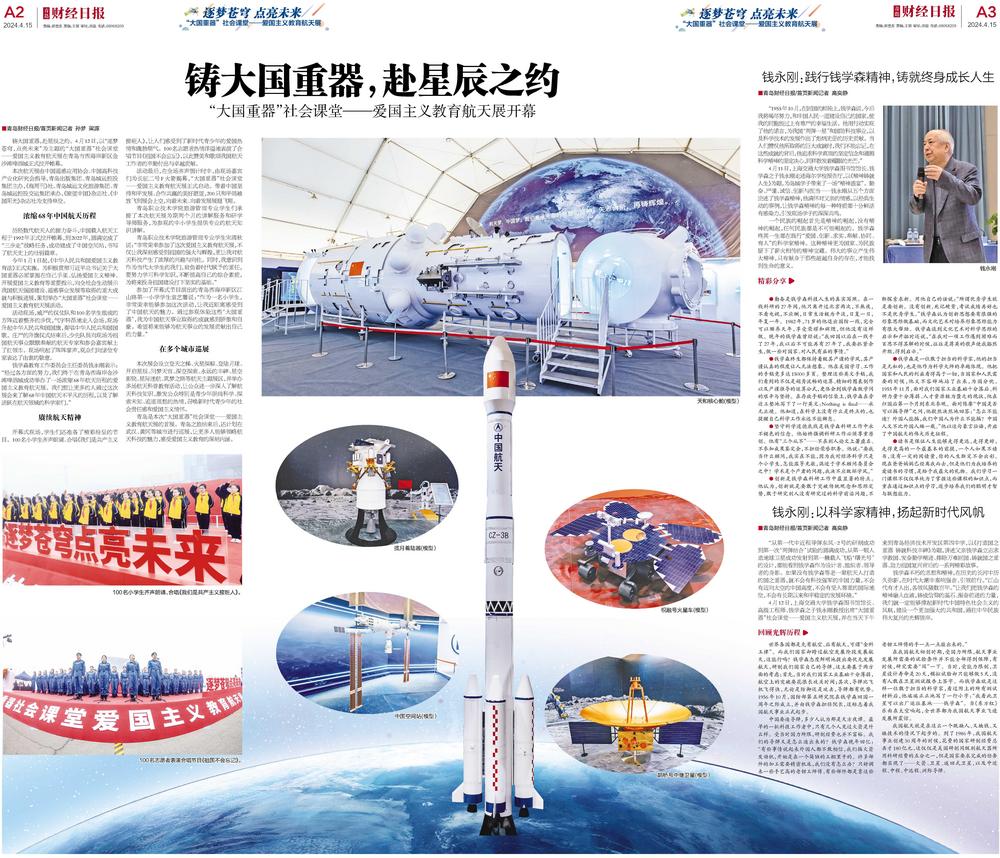

铸大国重器,赴星辰之约。4月12日,以“逐梦苍穹,点亮未来”为主题的“大国重器”社会课堂——爱国主义教育航天展在青岛市西海岸新区金沙滩啤酒城正式拉开帷幕。

本次航天展由中国遥感应用协会、中国高科技产业化研究会指导,青岛出版集团、青岛城运控股集团主办,《商周刊》社、青岛城运文化旅游集团、青岛城运控股交运集团承办,《瞭望中国》杂志社、《中国阳光》杂志社为支持单位。

浓缩68年中国航天历程

历经数代航天人的接力奋斗,中国载人航天工程于1992年正式拉开帷幕,到2022年,圆满完成了“三步走”战略任务,成功建成了中国空间站,书写了航天史上的壮丽篇章。

今年1月1日起,《中华人民共和国爱国主义教育法》正式实施。为积极贯彻习近平总书记关于大国重器必须掌握在自己手里、弘扬爱国主义精神、开展爱国主义教育等重要指示,向全社会生动展示我国航天强国建设、遥感事业发展等取得的重大成就与积极进展,策划举办“大国重器”社会课堂——爱国主义教育航天展活动。

活动现场,威严的仪仗队和100名学生组成的方阵迈着整齐的步伐,气宇轩昂地走入会场,现场升起中华人民共和国国旗,奏唱中华人民共和国国歌。庄严的升旗仪式结束后,少先队员向现场为祖国航天事业默默奉献的航天专家和参会嘉宾献上了红领巾。现场响起了阵阵掌声,观众们向诸位专家表达了由衷的敬意。

钱学森教育工作委员会主任委员钱永刚表示:“经过各方面的努力,我们终于在青岛西海岸金沙滩啤酒城成功举办了一场浓缩68年航天历程的爱国主义教育航天展。我们想让更多的人通过这次展会来了解68年中国航天不平凡的历程,以及了解活跃在航天领域的科学家们。”

赓续航天精神

开幕式现场,学生们还准备了精彩纷呈的节目。100名小学生齐声朗诵、合唱《我们是共产主义接班人》,让人们感受到了新时代青少年的爱国热情和蓬勃朝气。100名志愿者热情洋溢地表演了合唱节目《祖国不会忘记》,以此赞美和歌颂我国航天工作者的辛勤付出与卓越贡献。

活动最后,在全场齐声倒计时中,由现场嘉宾们为长征二号F火箭揭幕,“大国重器”社会课堂——爱国主义教育航天展正式启动。带着中国坚持和平发展、合作共赢的美好愿望,200只和平鸽被放飞到展会上空,向着未来、向着发展展翅飞翔。

青岛职业技术学院旅游管理专业学生们承接了本次航天展为期两个月的讲解服务和研学导师服务,为参观的中小学生提供专业的航天知识讲解。

青岛职业技术学院旅游管理专业学生宋清秋说:“非常荣幸参加了这次爱国主义教育航天展,不仅让我深刻感受到祖国的强大与辉煌,更让我对航天科技产生了浓厚的兴趣与向往。同时,我意识到作为当代大学生的我们,肩负着时代赋予的重任,要努力学习科学知识,不断提高自己的综合素质,为将来投身祖国建设打下坚实的基础。”

参加了开幕式节目演出的青岛西海岸新区江山路第一小学学生袁艺馨说:“作为一名小学生,非常荣幸能够参加这次活动,让我近距离感受到了中国航天的魅力。通过参观体验这些‘大国重器’,我为中国航天事业取得的成就感到骄傲和自豪。希望将来能够为航天事业的发展贡献出自己的力量。”

在多个城市巡展

本次展会设立登天之梯、火星探秘、登陆月球、开启星辰、问梦天宫、深空探索、永远的丰碑、星空影院、星际迷航、筑梦之路等航天主题展区,并举办多场航天科普教育活动,让公众进一步深入了解航天科技知识,激发公众特别是青少年崇尚科学、探索未知、追逐理想的热情,召唤新时代青少年的社会责任感和爱国主义情怀。

青岛是本次“大国重器”社会课堂——爱国主义教育航天展的首展。青岛之旅结束后,还计划在武汉、黄冈等城市进行巡展,让更多人能够领略航天科技的魅力,感受爱国主义教育的深刻内涵。

钱永刚:践行钱学森精神,铸就终身成长人生

■青岛财经日报/首页新闻记者 高奕静

“1955年10月,在回国的邮轮上,钱学森说,今后我将竭尽努力,和中国人民一道建设自己的国家,使我的同胞能过上有尊严的幸福生活。他用行动实现了他的诺言,为我国‘两弹一星’和国防科技事业,以及科学技术的发展作出了彪炳史册的历史贡献。当人们赞叹他所取得的巨大成就时,我们不能忘记,在这些成就的背后,他追求科学真理的坚定信念和遵循科学精神的坚定决心,同样散发着耀眼的光芒。”

4月11日,上海交通大学钱学森图书馆馆长、钱学森之子钱永刚走进海尔学校报告厅,以《精神铸就人生》为题,为岛城学子带来了一场“精神盛宴”。勤奋、严谨、诚信、创新与担当——钱永刚从五个方面论述了钱学森精神,他满怀对父亲的情感,以经典生动的事例,让钱学森精神的每一种特质都十分鲜活有感染力,引发现场学子的深深共鸣。

一个民族的崛起首先是精神的崛起,没有精神的崛起,任何民族都是不可能崛起的。钱学森终其一生都在践行“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神。这种精神更为国家、为民族留下了薪火相传的精神宝藏。伟大的事业产生伟大精神,只有献身于那些超越自身的存在,才能找到生命的意义。

精彩分享

●勤奋是钱学森科技人生的真实写照。在一线科研的27年间,他只离开过北京两次,不熬夜,不看电视,不应酬,日常生活极为平淡,日复一日,年复一年。1982年,71岁的他退出国防一线,完全可以颐养天年,享受荣耀和辉煌,但他没有这样做。晚年的钱学森曾经说:“我回国以后在一线干了27年,我以后不可能再有27年了,我要抓紧余生,做一些对国家、对人民有益的事情。”

●钱学森终生都保持着极其严谨的学风,其严谨认真的程度让人无法想象。他在美国学习、工作的手稿竟多达15000多页。整理这些英文手稿,我们看到的不仅是娟秀流畅的运算、精细的图表制作以及严谨推导的运算公式,更体会到钱学森做学问的艰辛与坚持。在存放手稿的信袋上,钱学森在旁边工整地写下了一行英文:Nothing is final——永无止境。他知道,在科学上没有什么是终点的,也提醒自己科学工作永远不能懈怠。

●坚守科学道德底线是钱学森科研工作中永不褪色的信念。他始终强调科研工作必须尊重原创。他有“三个从不”——不在别人论文上署虚名、不参加成果鉴定会,不担任荣誉职务。他说:“要我当什么顾问,我实在不能,因为我对经济科学只是个小学生,怎能滥竽充数,混迹于学术顾问委员会之中?学术是个严肃的问题,我决不应败坏学风。”

●创新是钱学森科研工作中最显著的特点。他认为,创新就是要敢于突破传统观念和思维定势,敢于研究别人没有研究过的科学前沿问题,不断探索求新。用他自己的话说:“所谓优秀学生就是要创新。没有创新,死记硬背,考试成绩再好也不是优秀学生。”钱学森认为创新思想要有很强的形象思维做基础,而文化艺术对培养形象思维能力有很大帮助。钱学森谈到文化艺术对科学思维的启示和开拓时还说,“在我对一项工作遇到困难而百思不得其解的时候,往往是蒋英的歌声使我豁然开朗,得到启示。”

●钱学森是一位敢于担当的科学家,他的担当是无私的,也是他作为科学大师的卓越体现。他把国家和人民的利益看得高于一切,当国家和人民需要的时候,他义不容辞地站了出来,为国分忧。1955年11月,面对我们国家工业基础十分落后、科研力量十分薄弱、人才资源极为匮乏的现状,他在归国后第一个月到东北参观。面对陈赓“中国是否可以搞导弹”之问,他毅然决然地回答:“怎么不能造?外国人能搞,我们中国人为什么不能搞?中国人又不比外国人矮一截。”他以这句豪言壮语,开启了中国航天的伟大历史征程。

●读书是保证人生能够走得更远,走得更好,走得更高的一个最基本的前提,一个人如果不读书,没有一定的阅读量,你的人生断定不会出彩。现在爸爸妈妈已经离我而去,但是他们为我培养的爱读书的习惯,是给予我最大的礼物。我们学习一门课程不仅仅单纯为了掌握这些课程的知识点,而重在通过知识点的学习,逐步培养我们的聪明才智与联想能力。

钱永刚:以科学家精神,扬起新时代风帆

■青岛财经日报/首页新闻记者 高奕静

“从第一代中近程导弹东风-2号的研制成功到第一次‘两弹结合’试验的圆满成功,从第一颗人造地球卫星成功发射到第一艘载人飞船‘曙光号’的设计,都能看到钱学森作为设计者、组织者、领导者的身影。如果没有钱学森等老一辈航天人打造的国之重器,就不会有科技强军的中国力量,不会有迈向太空的中国高度,不会有受人尊重的国际地位,不会有长期以来和平稳定的发展环境。”

4月12日,上海交通大学钱学森图书馆馆长、高级工程师、钱学森之子钱永刚教授出席“大国重器”社会课堂——爱国主义航天展,并在当天下午来到青岛经济技术开发区第四中学,以《打造国之重器 铸就科技丰碑》为题,讲述父亲钱学森立志求学救国、发奋勤学精进、排除万难回国、铸就国之重器、助力祖国复兴背后的一系列精彩故事。

钱学森不朽的思想和精神,在历史的长河中历久弥新,在时代大潮中奏响强音、引领前行。“江山代有才人出,各领风骚数百年。”让我们把钱学森的精神融入血液,铸成信仰的基石、振奋前进的力量,我们就一定能够撑起新时代中国特色社会主义的风帆,建设一个更加强大的共和国,通往中华民族伟大复兴的光辉彼岸。

回顾光辉历程

世界各国都是先有航空、后有航天,可谓“金科玉律”。而我们国家却跨过航空发展阶段发展航天,这能行吗?钱学森态度鲜明地提出要优先发展航天,研制我们国家自己的导弹,这主要基于两方面的考虑:首先,当时我们国家工业基础十分薄弱,航空上的突破要花很长攻关时间;其次,导弹比飞机飞得快,无论是防御还是攻击,导弹都有优势。1956年10月,国防部第五研究院在钱学森回国一周年之际成立,并由钱学森担任院长,这标志着我国航天事业正式起步。

中国要造导弹,多少人认为那是天方夜谭。最早的一批科技工作者中,只有几个人见过火箭是什么样。受当时国力所限,研制经费也并不富裕。我们的导弹又是怎么造出来的?钱学森晚年回忆:“有些事情说起来外国人都不敢相信,我们搞火箭发动机,开始是在一个简陋的工棚里干的。许多部件的加工需要精密机床,我们没有怎么办?只好调来一些手艺高的老钳工师傅,有些部件都是靠这些老钳工师傅的手一点一点敲出来的。”

在我国航天初创时期,受国力所限,航天事业发展所需要的试验条件并不能全部得到保障,有时候,研究需要“闯”一下。当时,受能力限制,卫星设计寿命是20天,模拟试验却只能够做5天,没有人敢在卫星测试报告上签字。而钱学森就是这样一位敢于担当的科学家,看过附上的所有测试材料后,他端端正正地写了一行小字:“我看此卫星可以出厂运往基地——钱学森”。当《东方红》乐曲在太空响起,全世界都为我国航天事业飞速发展所震惊。

我国航天就是在这么一个既缺人、又缺钱、又缺技术的情况下起步的。到了1986年,我国航天事业创建30周年的时候,花费的国家研制经费总共才180亿元,这仅仅是美国研制同级别航天器所用科研经费的五分之一,但是国家要求完成的任务都实现了——火箭、卫星、返回式卫星,以及中近程、中程、中远程、洲际导弹。